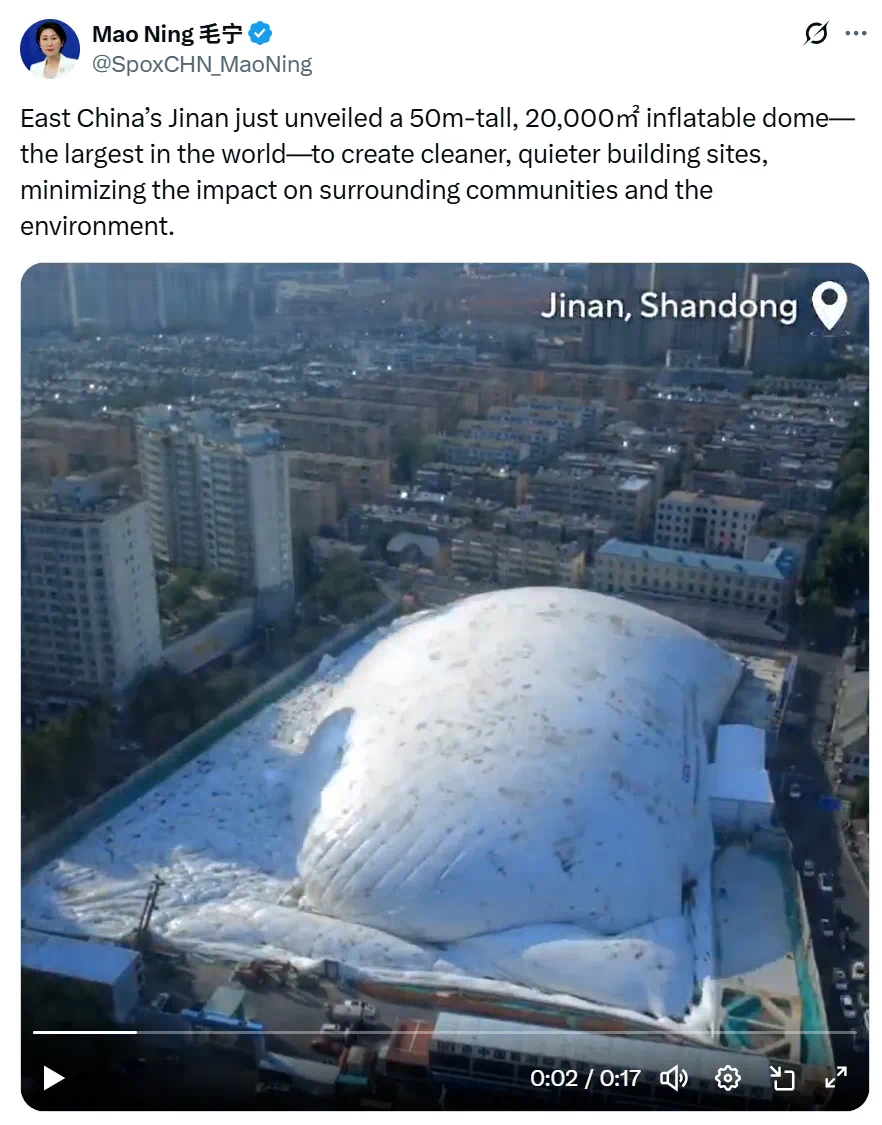

中国外交部发言人毛宁在海外平台上发帖,点赞了济南的基坑气膜,在海内外赚足了眼球。

帖子是这么说的:中国东部城市济南刚刚建成了一个50米高、2万平方米的充气穹顶,这是世界上最大的充气穹顶,目的是为了创造更清洁、更安静的建筑工地,减少对周边社区和环境的影响。

这个圆滚滚的“白胖子”,就像一把钥匙,打开了济南的“神器宝库”—— 这里藏着的,远不止这一个让人惊叹的工程,更是一座城市对“大而精”“巨而智”的执着,和那些藏在深处、足以改写行业格局的“硬核实力”。

它是一座高50米、面积达2万平方米的白色巨膜建筑,占地足有 2.5 个足球场那么大,远远望去,像一个巨型的“白馒头”拔地而起。其实,它是“气承式基坑气膜”,罩着的是正在建设中的大型商业综合体——洪楼1905项目。

它的诞生,源于特殊的地理位置:项目紧邻学校、居民区和历史建筑,仅一路之隔。为了减少施工干扰,这个“保护罩”应运而生。

初现济南时,它曾引来诸多好奇:作用何在?酷暑内部是否闷热?实际效果如何?

它能阻隔90%的扬尘、降低80%的施工噪音,还具备防风抗雨雪的能力;内部配备四台大风量变频风机,可持续输送新鲜空气,完全不必担心闷热问题;防火防热涂层,能阻隔90%的紫外线,使得制冷供暖能耗仅为传统建筑的10%-25%,年均减少颗粒物排放超10吨,“绿色施工”成为现实,真正实现了环保、静音、雨季施工的三重保障。

西班牙媒体El economista, El confidencial, Xataka和20 minutos都大篇幅报道了这项出现在济南的“超级工程”,并用“increíble”(不可思议)来形容这个“白胖子”。西媒评论这项穹顶式封闭施工是一种值得参考的“未来城市模型”。

这个科技穹顶不仅为项目撑起了一片无尘天地,更标志着济南在绿色施工领域的探索与延伸,为城市更新打开了“静音模式”。

6月22日,世界最大直径水下盾构隧道工程建设取得阶段性胜利,平稳穿越黄河南岸大堤,掘进完成2752米。

这一成功穿越黄河的重要节点,背后的功臣正是“山河号”盾构机。对很多人来说,“盾构机”是个略显陌生的称呼。盾构机是隧道施工的大型机械,像条“钢铁蚯蚓”在地下打洞。它靠前端圆形刀盘旋转切削泥土或岩石,外壳支撑周围土层防止坍塌,同时一边掘进一边在后方铺设水泥管片,拼出坚固的隧道内壁。

而“山河号”的体量尤为惊人——总长163米,相当于16辆公交车首尾相连;重达5200吨,装机总功率高达12580千瓦;最大开挖直径达17.5米,堪比6层楼的高度。

九游体育科技g width=636 height=423 />

要知道,长期以来,超大直径泥水平衡盾构机市场被欧美国家垄断。在省级科技计划项目的支持下,济南轨道交通集团联合山东大学等科研单位攻克换刀、管片拼装等核心技术,构建相关检测与智能控制系统,成功研发这款“国之重器”。该盾构机搭载了“五官一脑”盾构高端智能化系统,具备智能感知及AI辅助决策功能,也荣获“2024世界智能制造十大科技进展”。

从技术突破到市场认可,“济南造”盾构机的足迹不断蔓延。如今,北京、杭州、天津等 14 个城市的地铁建设项目中,都能看到 “济南造” 盾构机忙碌的身影,正如济南重工集团“济南造济南用,济南造中国用”的目标。

济南的工业强市之路,是“以蓝图为纲,步步为营”的鲜活注脚,更是“济南造”硬核实力的生动诠释。

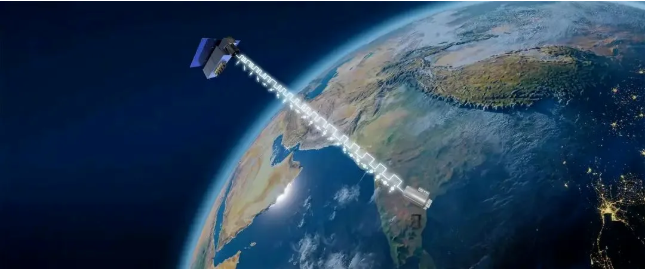

有一颗“济南一号”纳米卫星,登上了国际顶刊《自然》,被评价为“里程碑式突破”,实现了全球首次12900公里的实时量子密钥分发,完成对图像数据“一次一密”加密和传输。

“济南一号”可以理解为太空中的“安全信使”,是一颗“会发安全密码”的小型卫星。打个比方,它像一份“只能看一次、看完就自毁”的密码本,让通信双方安全共享密钥,再用于加密重要信息,安全性极高。

第二,安全通信不再“延时”,现在,可以变传输边处理数据,彻底告别“延时密钥”,时效性比“墨子号”提升了2-3个数量级,也完成了全球首个量子加密5G通信测试,实现语音、消息、数据的全方位加密传输。

第三,地面站的小型化,这是非常有革命九游体育科技性的,从13吨压缩至100千克,可以实现“随处可建”的部署灵活性。

济南用十年布局,久久为功。从2014年开始建成全球最大量子城域网,到2022年成功发射“济南一号”;到“祖冲之三号”刷新量子计算优越性世界纪录;再到现在的实时密钥分发,济南已经形成“基础研究”到“产业应用”的全链条,以“长期主义”将科幻变成现实。

一个个由济南打造的重大成果,持续刷新着中国工业的维度,也是济南锚定工业强市的雄心。

从“制造”到“智造”的跃升,是济南递出的闪亮名片,是济南最有力的国际语言。